河南经济观察网讯 7月29日,第16届中国青少年机器人竞赛在中国科学院大学雁栖湖校区闭幕,来自全国497支参赛队的1412余名选手在3天的比赛中挥洒汗水比拼创意。郑州12中作为河南省综合技能项目高中组代表队,在此次比赛中“过五关斩六将”,最终脱颖而出,其中由李阳和毕文睿组成的队伍沉着冷静应对,在最后一轮比赛中跻身前六荣获一等奖。据了解,这是该校连续三年荣获该项目一等奖。

▲河南代表队载誉而归郑州12中荣获综合技能高中组一等奖

丨成绩背后你不懂的是“20天枯燥、焦灼、艰辛的备赛过程”

机器人综合技能比赛是中国青少年机器人竞赛项目之一。也是郑州12中传统比赛项目之一,该项目以其挑战性、趣味性、人文性、综合性强受到12中学生的喜爱,从2012年开始,参与该项目比赛的学生都会牺牲暑假休息时间参加集训,今年,为在保持以往成绩的前提下有所突破,以李阳、毕文睿等四名学生组成的参赛队伍,在辅导老师王飞、王超伟的陪伴下和兄弟学校老师杨杰的指导下,一同集中训练20天,直到出征前一刻,参赛选手仍在模拟赛场上调试着、修改着。

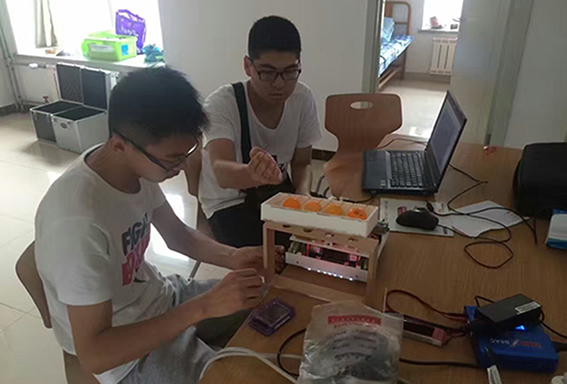

▲休息期间研究机器人结构

“因为该项目需要参赛队到现场后自行拼装机器人、编制机器人运行程序、调试和操作机器人。因此,能够更全面的检测我们对机器人技术的理解和掌握程度。”李阳回顾集训时的场景表示“20天重复做着一件事,我们用坚持打败了‘枯燥’,用毅力减少了失误次数,使机器人的性能到达最佳。”

辅导教师王飞教师介绍道:“经历无数的调试,有可能会让学生的设计思路打回到原点,但在集训中,我从孩子们的身上看到了不放弃。”以比赛任务——采购货物(用乒乓球代表)为例,机器人要同时拿起5个乒乓球,然后沿途完成其他任务,最后将球带到终点且球不能掉落。为了把球拿稳、拿全,学生们在兼顾机器人本身重量大小等因素的同时,选用橡皮筋和自己设计并打印的机器结构结合,最终得以完成。“在优化任务过程中,学生们是用上百次的失败来换取一次成功,为了获得更多的成功次数,他们的试验、练习次数可想而知。”

丨“十六届中最正规的一届比赛”带给学生的是什么

本次竞赛的总裁判长崔世刚教授在接受媒体采访时表示;“此次比赛是十五年来最正规的一次”。据了解,比赛题目是比赛开始后参赛队员才知道,所带的器材都是散件且所有零件不得焊机、铆接、粘贴等方式组成,不得带任何有储存性能的存储和通信设备。比赛的跑道、场地、任务这些都是随机,需要比赛开始后由学生自己动手测量,然后在两个小时内完成硬件按照、程序编写和测试。

▲郑州12中代表队接受中国科协采访

“只知道考纲,不知道考题,是机器人综合技能比赛的最大魅力,它不仅能检测学生日常对机器人机器人技术的理解和掌握程度外,更能考验学生心理素质、时间把控、队员之间的默契程度。”辅导教师王超伟表示,在第一轮比赛中,李阳、毕文睿就因紧张,意外将程序写错,致使机器人在原地打转,只拿到275分。看到第一轮的成绩,两位学生先是心灰意冷,而后迅速调整心态,休赛期间,也不休息,在不足十平米的房间里,向同行兄弟学校的老师和同学研讨交流,两人仔细琢磨着比赛方案,修改程序,检查所有零部件。本以为吸取第一轮的失败教训后应该万无一失了,结果在第二轮比赛中,连接电源的线路又意外断了,赛场上两人冷静将线接好,可状况还是来了,机器人移动过程中两次将线震落,虽成功完成任务,却因此扣分,获得了553分。虽状况百出,但李阳和毕文睿却越战越勇,在第三轮的比赛中,非但没有受到前两轮结果的影响,反倒超常发挥,成功“逆袭”,获得637的好成绩,三轮成绩总和位列第六。比赛结束李阳还风趣的说:“我们是慢热型选手,虽然一开始紧张的要死,但最终还是以我们默契的配合和不急不躁的心理素质赢得了比赛。”

▲李阳同学与中科院院士互动对话

虽连续两年参加该项目比赛,李阳仍显得非常兴奋,“这次比赛,不仅仅是比赛,更是一场科学盛宴,我们是来学习的。”据了解,此次比赛中穿插着科普报告,为了不放弃一切学习的机会,李阳在听完中国科学院院士吴岳良的《引力波与引力本质---21世纪基础科学的革命性突破》的报告后,还以“‘太极计划’和‘天琴计划’的区别和联系是什么?”与吴院士进行了互动交流,敏锐的问题,也获得吴院士的表扬,称赞其做了很多研究,欢迎报考国科大、中科院。李阳也表示,这次比赛收获很多,“与专家对话,让我明晰了自己的梦想和目标。”毕文睿也表示,此次比赛让自己大开眼界,因为和他们角逐的都是全国35各省市选拔出的优秀队伍,参与这样的比赛能磨练意志,挑战自己的极限,同时也将对我今后的大学专业选取指明方向。

▲参赛队员合影

(编辑:毋海峰)